大学設置基準から、問題を予想してみたいと思います。

どのくらいのことが、予想できるのでしょうか?

ビックリするくらい、予想できますよ、お楽しみに!

1.【学生が利用する要求室】を考える

試験問題に出る要求室を想定するのは、難しいでしょうか?

そんなことはありませんよ!

意外と想定できるものです、一緒に、考えてみましょう~

「大学」という建物を利用する人は、学生・教員・その他に分類できると思いますが、とりあえず「学生」が利用する要求室について「大学設置基準」から拾い出してみましょう。

まだ、「大学設置基準」をチェックしていないという人は、前回のブログを参照してくださいね。

◆教室(講義室・演習室・実験室・実習室・実技室)◆

学生が利用する要求室(教室)は、「大学設置基準」で以下のように、明確にされています。

教室は、学科または課程に応じ、講義、演習、実験、実習または実技を行うのに必要な種類と数を備えるものとする。

◆交流スペース◆

教室以外にも、学生に対しては「空地」を用意してあげる必要があります。

「空地」は、敷地内の屋外に設けるようですが、外のスペースがなければ屋内でも良いみたいですね。でも、屋内に設けるときには、開放的でゆったりとした空間が必要のようです。

「空地」とは、一体どんな目的で、どんな風であればよいのでしょうか?

それについても、「大学設置基準」で明確にされています。

ちなみに校地は、学校の敷地のことです、校地と校舎を読み間違えないように注意してください。

1 校地は、学生間の交流および学生と教員等との間の交流が十分に行えるなどの教育にふさわしい環境をもち、校舎の敷地には、学生が交流、休息その他に利用するのに適当な空地を有するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、大学は、法令の規定による制限その他のやむを得ない事由により所要の土地の取得を行うことが困難であるため前項に規定する空地を校舎の敷地に有することができないと認められる場合において、学生が交流、休息その他に利用するため、適当な空地を有することにより得られる効用と同等以上の効用が得られる措置を当該大学が講じている場合に限り、空地を校舎の敷地に有しないことができる。

3 前項の措置は、次の各号に掲げる要件を満たす施設を校舎に備えることにより行うものとする。

一 できる限り開放的であって、多くの学生が余裕をもって交流、休息その他に利用できるものであること。

二 交流、休息その他に必要な設備が備えられていること。

◆要求室の大きさと数◆

教室や交流スペースは、どのくらいの大きさや数を用意しなければならないのでしょうか?

「大学設置基準」には、「適当な人数」としか書かれていません。

大学が一の授業科目について同時に授業を行う学生数は、授業の方法および施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分に上げられるような適当な人数とする。

そもそも、学生の人数を設定しなければ、大きさや室数は決めようがありません。

学生の人数と校舎の面積について、「大学設置基準」では、次のように書かれています。

校舎の面積は、一個の学部のみを置く大学にあっては、別表3イ(1)もしくは(2)またはロの表に定める面積以上とし、複数の学部を置く大学にあっては、当該複数の学部のうち同表に定める面積が最大である学部についての同表に定める面積に当該学部以外の学部についてのそれぞれ別表3ロまたはハ(1)もしくは(2)の表に定める面積を合計した面積を加えた面積以上とする。

「大学設置基準」の別表3には、イ(1)と(2)、それに ロ の3つの表が用意されています。その中で見るべき表はイ(1)になります。ちなみに、イ(2)は専門職大学、ロは医学・歯学の大学になっています。

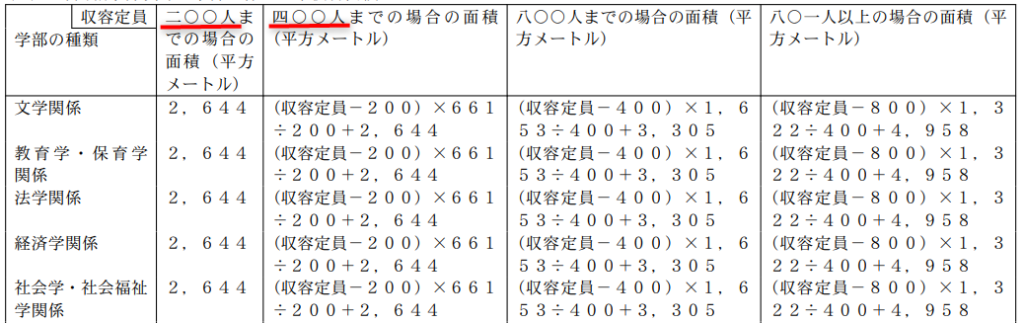

では、別表3のイ(1)の表を見ていきましょう!

学部の種類で、校舎の面積が違います。人文学系が、一番面積が小さいです。

とりあえず、ここでは、人文学系の大学という設定で、学生の人数を出してみたいと思います。

下の表を使って、学生の人数と校舎の面積との関係を計算してみました。

学生の人数が 200人 までは、校舎の面積は 2,644㎡

学生の人数が 320人 だったら、校舎の面積は 3,041㎡

学生の人数が 400人 だったら、校舎の面積は 3,305㎡

一つの学部の学生の人数は何人くらいが普通なのでしょうか?

文科省のサイトの新設大学の情報を調べてみましたが、大体 80名~100名になっています。

1学年の人数なので、4学年であれば、320名~400名くらいになります。

※文科省のサイトで確認されたい方はこちらからどうぞ

また、一級建築士の過去問題は、3階建てであれば、延床面積は3000㎡くらいになっています。

そのあたりのところを勘案して想定してみると、学生の人数は、320人か400人で設定するのが妥当であるかなと、わたしは思います。

学生の人数さえ、分かってしまえば、要求室の大きさや数も、想定することができそうですね。

学生の要求室は、

・教室(講義室・演習室・実験室・実習室・実技室)

・交流スペース

要求室の大きさや数は、以下の学生の人数から想定する

・1学年80名x4=320名

・1学年100名x4=400名

ただし、校舎の面積は、学生の人数で決まるので、そのあたりを勘案する。

・320名→3,041㎡

・400名→3,305㎡

注意してもらいたいのは、ここで想定した数値は、人文学系の学部に絞って想定した数値なので、理工学系やほかの学部では違います。

人文学系以外の学部の場合は、200人までの校舎の面積が4000㎡超えになるので、5階建てくらいに設定しないと、学生を収容できません。理工学系やほかの学部が、もし試験に出るのであれば、5階建ても想定しておくべきかもしれませんが、わたしは出ないのではないのかな~と思います。

理工学やほかの学部の計画をする場合は、学生が使う教室が特殊になるため、一般的ではありません。試験問題としては、イレギュラーな課題を作ってくるとは、ちょっと考えづらいかなと思うからです。

さて、学生の人数が分かったので、要求室の設定をしていきたいのですが、ここで深く追求すると長くなるので、それについては、次回のブログでお伝えしようと思います。

2.【教員が利用する要求室】を考える

学生が利用する要求室が分かったので、次は「教員」が利用する要求室です。

◆研究室◆

「教員」が利用する要求についても、「大学設置基準」で明確に定義されています。

研究室は、基幹教員および専ら当該大学の教育研究に従事する教員に対しては必ず備えるものとする。

◆研究室の大きさと数◆

大きさについては、「大学設置基準」には定義されていません。

数についは、教員一人に対して一つの研究室とするならば、教員の人数=研究室の数と想定できるので、教員の数が分かればいいわけです。

「大学設置基準」には、教員の数についての定義があります。

大学における基幹教員の数は、別表第1により当該大学に置く学部の種類および規模に応じ定める基幹教員の数と別表2により大学全体の収容定員に応じ定める基幹教員の数を合計した数以上とする。

【教員の数】=【別表1の数】+【別表2の数】 で計算することができます。

学部を人文学系、学生の人数を320名~400名、に絞ってカウントすると

【17~21】=【10~14】+【7】 になります。

また、「大学設置基準」には「研究室は、専ら当該大学に従事する教員に対しては必ず備える」とあります。

「専ら当該大学に従事する教員」の数は、別表1の備考で「3/4以上とすること」とあります。ということは

【研究室の数】=【教員の数】x【3/4】

【13~16】=【17~21】x【3/4】

研究室の数は、13室~16室と想定ができます。

研究室の大きさは、次回のブログでお伝えします。

下は、計算に使った別表1と別表2になります。

教員の数-1.png)

3.【その他の人が利用する要求室】を考える

学生や教員以外の「その他の人」とは、具体的には誰を指すのでしょか?

・個室研究室を持たない教員、講師

・大学院生

以上の人は、居場所がないですよね。

できることなら、別途、あった方が良いですよね。どんな要求室なのでしょうか?

「大学設置基準」には、定義がありません。

ですので、実例の建築物や、ネットからググってみましょう。

◆共同研究室◆

個室の研究室を持たない教員は、全体の教員の1/4になります。

人数にすると4名~5名です。そのうち、何名か、もしくは全部が講師かもしれません。そうなると、講師の方に対して講師控室があっても良いかもしれません。 調査したところ、講師も研究室に所属するようです。

また講師以外の個室の研究室を持たない教員(助手等)は、教授の研究室の所属になるか、共同研究室にその所在を置くことになりそうです。

大学院生は、共同研究室にその所在を置くようです。

4.【そのほかの要求室】を考える

・教室(講義室・演習室・実験室・実習室・実技室)

・交流スペース

・研究室

・共同研究室

上記の4つの要求室が必要になりそうなことが分かりました。

「大学設置基準」にそのほかの要求室は、定義されていないか?定義されていますよ。

35条 (運動場等)

大学は、学生に対する教育または厚生補導を行う上で必要に応じ、運動場、体育館その他のスポーツ施設、講堂および寄宿舎、課外活動施設その他の厚生補導施設を設けるものとする。

36条 (校舎)

1 大学は、その組織および規模に応じ、教育研究に支障がないよう、教室、研究室、図書館、医務室、事務室その他必要な施設を備えた校舎を有するものとする。

運動場・体育館・その他のスポーツ施設・講堂・寄宿舎・課外活動施設・厚生補導施設、以上については、同じ敷地内の別の建物だと思われるので、要求室からは除外できそうです。

図書室・医務室・事務室は、どうでしょうか?

実例などを見てみると、図書室についは敷地内に図書館を設けている大学が多いように思われます。

また、医務室・事務室等については、管理棟などに置くのが自然な感じがしますので、個人的な見解としては、要求室としては、出てこないかな~と思います。

以上から、「大学設置基準」から予想できるのは、以下の4つになります。

・教室(講義室・演習室・実験室・実習室・実技室)

・交流スペース

・研究室

・共同研究室

ほかの要求室は、実例建物から盗んできましょう~

5.【サテライトキャンパス】を考える

サテライトキャンパス、試験問題に出るでしょうか?

サテライトキャンパスは、「大学設置基準」で、以下のように触れられています。

大学は、2以上の校地において教育を行う場合においては、それぞれの校地ごとに必要な教員および事務職員等を置くものとする。なお、それぞれの校地には、当該校地における教育に支障のないよう、原則として基幹教員を少なくとも1人以上置くものとする。だたし、その校地が隣接している場合は、この限りではない。

大学は、2以上の校地において教育研究を行う場合においては、それぞれの校地ごとに教育研究に支障のないような必要な施設および施設を備えるものとする。ただし、その校地が隣接している場合は、この限りでない。

どうやらサテライトキャンパスには2種類あることがわかりますが、それ以上の情報がありません。

ですが、下記の「学校教育施行令42条」によると、「中央教育審議会」なるものがあるようです。

「中央教育審議会」は、大学設置基準に関わっているので、何かしら情報がありそうですね。

「学校教育施行令」より

42条

法第94条の審議会等で政令で定めるものは、中央教育審議会とする。

※学校教育法 第94条→大学について第3条に規定する設置基準を定める場合および第4条5項に規定する基準を定める場合には、文部科学大臣は、審議会等で政令で定めるものに諮問しなければならない。

というわけで、「中央教育審議会」のサイトを覗いてみました。

わたしが探し出せた、サテライトキャンパスについての、資料は以下になります。

これらの資料からすると、まだまだ、サテライトキャンパスについての法的規制をどうするのかについては、制度が固まっていないようです。

そもそも、サテライトキャンパスの定義が不明確です。以下のどれも、サテライトキャンパスと言えると思います。

・道を挟んで向かいに建っている校舎などの、隣接タイプ

・地方のしっかりとした形である、分校タイプ

・駅前などに所在がある、本校舎から離れたタイプ

・都心部などに、テナントビルなどのフロアを借りているタイプ

法的規制の制度が固まっていない、サテライトキャンパスの定義が不明確、サテライトキャンパスにどこまで「大学設置基準」を適用するのかも、よくわからない。

文部科学省の資料だけみた印象は、以上です。

一級建築士の製図試験の管轄は国土交通省になるので、文部科学省に従う必要もないかもしれません。

ですが、わたしの個人的意見とすれば、「大学」のお題で、本来の「大学」を蹴って、わざわざ定義が難しい「サテライトキャンパス」を出すのは、ちょっと考えづらいかなと感じます。

6.まとめ

「大学設置基準」をわたしなりに、ひも解いてみました。

◆要求室の想定◆

【学生】

・教室(講義室・演習室・実験室・実習室・実技室)

・交流スペース

【教員】

・研究室

【その他の人(大学院生や教員)】

・共同研究室

◆人数◆ ※人文系学部・3階建てに限る

【学生】320名~400名

【教員】17名~21名

【大学院生】若干名

◆サテライトキャンパス◆

試験問題となる可能性は薄い

どうでしょう?

かなり有意義な内容を読み取ることができたのではないでしょうか?

でも、まだまだこれではプランニングするのには、情報が不足しています。

文科省のサイトに、【文部科学省の技術的基準・資料一覧】というページがあります。

その中に【国立大学等施設設計指針】と指針があり、これが良い手がかりとなります。

また、同じく文科省のサイトに、【先導的大学改革推進委託事業調査研究報告書一覧】というページがあります。

その中に【今後の「大学像」の在り方に関する調査研究-校地・校舎】という報告書があり、こちらも大変参考になります。

次回のブログでは、要求室の【大きさ】を想定する作業をしていきたいと思います。

良かったら、覗いてみてくださいね。