ごぶごぶ

大学に求められる構造計画を押さえておきましょう!

記述の点数UPのチャンスですよ~

今年の試験センターの課題発表の「建築物の計画に当たっての留意事項」では、

大地震等の自然災害が発生した際に、建築物の機能が維持できる構造計画とする。

という新しい文言が出てきました。

実は、この新しい文言、官庁施設の案件を取扱う構造屋さんにとっては、耳慣れたフレーズなんです。

逆に言うと、ごく限られた一部の建築士しか、知らない知識です。

こんなニッチなところまで、突いてくるとは、、、。国土交通省さん、手厳しい、びっくりですよ!

ニッチな知識ですが、特段難しいことではないので、一緒に調べていきましょう~。

これを押さえておけば、記述問題で何点かはプラスになるチャンスです!

ぜひ、このブログを読んで、プラス何点かをつかみ取ってくださいね。

1.大学という施設が持つ、特殊事情を知る

皆さん、少しだけ、一級建築士の製図試験ということは忘れて、「被災」についてのお話にお付き合い願います。

今年の1月に能登半島で、大きな自然災害が起きました。

近年、各地で大きな地震が起き、そのたびに、大勢の方が被災し、地震が起きた後の避難生活では大変な思いをされたことだろうと思います。

今この時も、元の生活に戻ることができず、大変な思いをされている方は、まだまだ、たくさんいらっしゃることだろうと思います。

わたしたち建築士に、なにかできることはないのでしょうか、、、。

地震が起きた時、まさに揺れているその瞬間は、人命が守られることが、何よりも優先すべきことですよね?

建築基準法に定められた耐震性能は、人命が守ることが、ひとつの基準としてあります。

建物が損傷を受けても、倒壊しても、それは問題ではなく、「人命が守られる」こと、それが耐震性能の基準になっています。

人命が守られることは、大変意味のあることだと思います。

ですが、地震の後、被災された方たちについての、救済はどうなっているのでしょうか?

被災後も、食べて、寝ての、人としての生活は続きます。

倒壊した建物はもとより、著しく損傷を受けた建物で生活をすることは、困難です。

被災された方が、安心して身を寄せることができる建物が必要です。

そのような建物は、被災後も一定の建物の機能が維持できるように耐震のグレードを上げた構造計画がなされなければなりません。

今年の課題の「大学」は、そのような建物の一つです。

「大学」には、被災された方が、安心して身をよせることができる避難所として、耐震グレードを上げた構造計画が求められます。

また、避難所に指定されていないとしても、「大学」は、不特定多数の人が利用する施設であるため、やはり耐震グレードを上げておく必要があります。

さて、一級建築士の製図試験に話を戻しましょう!

察しの良い方は、お分かりかも知れませんが、試験センターがわざわざ「建築物の計画に当たっての留意事項」に「大地震等の自然災害が発生した際に、建築物の機能が維持できる構造計画とする。」という、新しい文言を出したということは、、、。

「大学」に求められる耐震グレードついて、記述で聞きますからね、と言っているようなものです。

どのように解答すれば良いのか?

一緒に、調べてみましょう~。

2.耐震安全性の分類と目標

ごぶごぶ

本試験の当日は、記述の解答をする前に、

「避難所」というワードが、

課題文にあるかどうか、確認しましょう!

本試験の当日は、課題文の中に「避難所」というワードが明記されているかどうかで、解答内容が変わってきます、よく確認しましょう!

「避難所」というワードが、課題文の中に出てこない場合は、

「構造体Ⅱ類(重要度係数1.25倍)」 だけを解答すれば良いと思います。

「地域防災計画の避難所である」等の文言があり、大学が「避難所」に指定されている場合は、

避難所指定あり→「構造体Ⅱ類(重要度係数1.25倍)、建築非構造部材A類、建築設備乙類

「避難所の指定はされていない」等の文言があり、大学が「避難所」に指定されていない場合は、

「構造体Ⅱ類(重要度係数1.25倍)」とだけ解答をするか

「構造体Ⅱ類(重要度係数1.25倍)、建築非構造部材B類、建築設備乙類」と解答しても大丈夫です。

※ 避難所指定の有無によって、建築非構造部材がA類かB類かの違いがありますので、注意してくださいね。

何のことか、意味が分からないと思いますが、これから解説していきますので、安心してください。

※注意:「耐震グレード」は、皆さんに伝わりやすくするために、わたしが勝手に作った造語です。構造関係の基準を決める機関は様々なものがあって、耐震グレードの意味を指す言葉も、各機関によって違い統一されていません。ですので、これ以降「耐震安全性」と「耐震グレード」の表記が混在しますが、同じような意味ですのであまり気にしないでくださいね。

ごぶごぶ

耐震グレードを決めるときは、

一番最初に、施設の分類を確認すべし!

今年の試験センターの課題発表の「建築物の計画に当たっての留意事項」に、

「大地震等の自然災害が発生した際に、建築物の機能が維持できる構造計画とする。」

という新しい文言が出てきました。

【建築物の機能が維持できる構造計画】というのを考えるためには、まずは、【建築物の機能が維持できる】の部分を理解しておかなければなりません。

【建築物の機能が維持できる】と言いますが、一体どの程度の機能を維持できればいいのでしょうか?

高いレベルの機能の維持を求められるのは、災害時に災害応急対策の拠点となる官庁施設や病院です。

また、危険物を扱う施設についても、高いレベルの機能維持できていなければ、ちょっと怖いですよね。

大学などは、災害応急対策の拠点ではなく、被災者の受け入れとなる施設なので、【求められる機能維持の程度】のレベルが下がります。

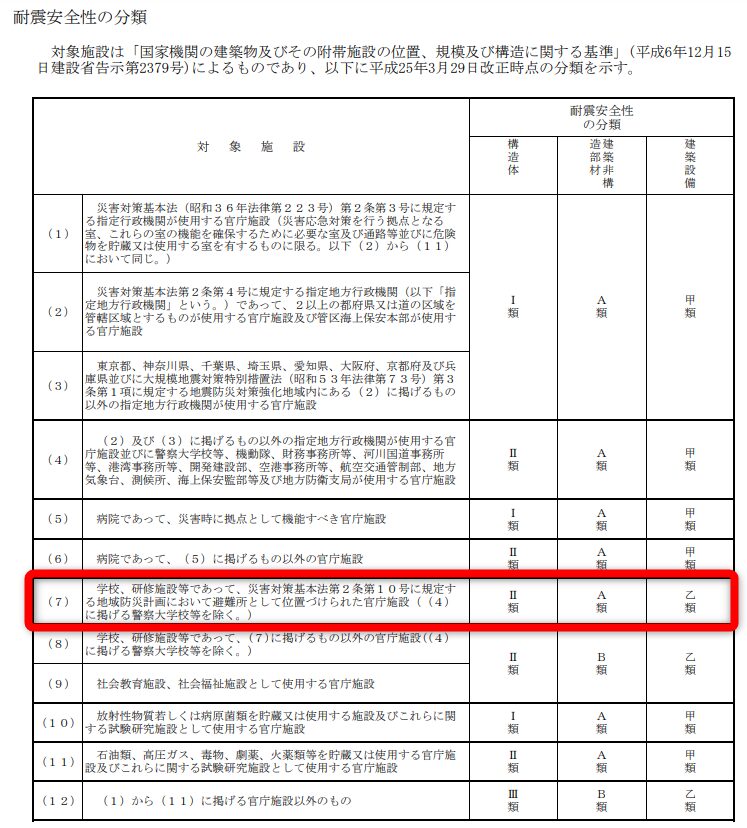

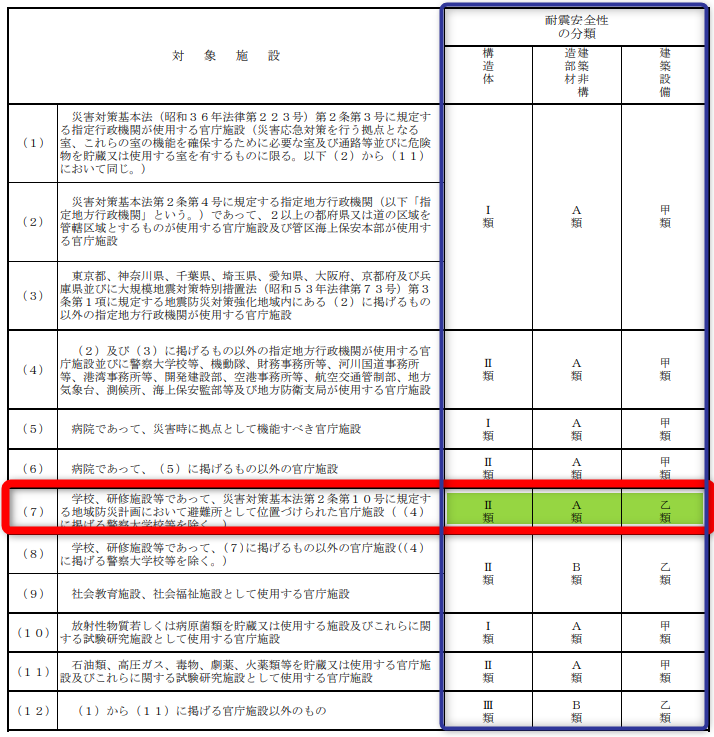

このように【求められる機能維持の程度(レベル)】を対象施設ごとに分類したのが、下記の表になります。

大学で避難所となる施設に該当するのは表の(7)になります。赤枠で囲ってある部分です。

避難所に指定されていなければ(8)に該当します。

この表は国土交通省からの出典です。→耐震安全性の目標及び分類の一覧

ごぶごぶ

次は、耐震安全性の分類をチェックします。

次に、縦欄の「耐震安全性の分類」に注目してください。青枠で囲った部分です。

耐震安全性には分類があって、「構造体」「建築非構造部材」「建築設備」という項目があります。

大学で避難所になる場合の(7)の「耐震安全性の目標」は、

「構造体Ⅱ類(重要度係数1.25倍)、建築非構造部材A類、建築設備乙類」となります。

大学で避難所にならない場合の(8)の「耐震安全性の目標」は、

「構造体Ⅱ類(重要度係数1.25倍)、建築非構造部材B類、建築設備乙類」となります。

避難所の指定の有無による違いは、建築非構造部材がA類か、B類かだけに違いになります。

ごぶごぶ

耐震安全性の分類とは?

分類の項目ごとの目標とは?

耐震安全性は、「構造体」「建築非構造部材」「建築設備」の3つに分類されています。

【耐震安全性】というフレーズから、建物の耐震性能のグレードを上げると、思われるかもしれません。

ですが、何のためにかという目的からの視点で見ると、耐震性能のグレードを上げるだけでは用を得ません。

避難所は、被災者が安心して身を寄せるための場所です。

地震で損傷を受けた天井材などが落ちてくるなどの2次災害を防止する、避難所生活のための電気・水などのライフラインを確保するなどが、避難所には求められます。

避難所として【建築物の機能が維持できる】ために求められる【耐震安全性】に、耐震性能を示す「構造体」以外にも、「建築非構造部材」と「建築設備」という分類があるのは、そういうことです。

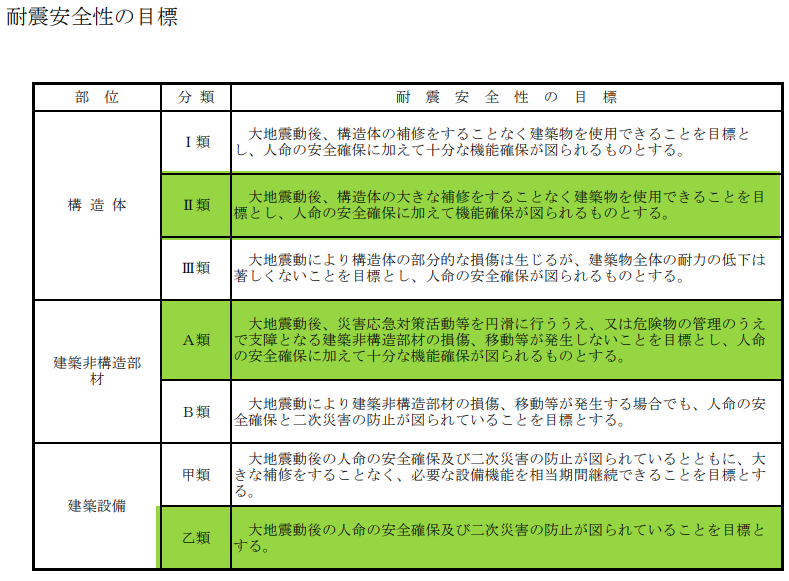

では、大学に求められる耐震性能の分類毎の目標レベルを確認しましょう。

下の表の、緑色の部分が、大学が避難所に指定されている場合の耐震安全性の目標になります。

表は国土交通省からの出典になります。→耐震安全性の目標及び分類の一覧

ごぶごぶ

さ~、さらに行きますよ。

次は、この3つの分類を、一つ一つ、掘り下げていきましょう!

3.耐震安全性 「構造体」Ⅱ類

大学に求められる【建築物の機能が維持できる】ための構造計画は、耐震安全性「構造体」の目標をⅡ類とすることになります。避難所かどうかは関係なく、大学はⅡ類になります。

Ⅱ類は、「大地震動後、構造体の大きな補修をすることなく建築物を使用することを目標とし、人命の確保に加えて機能維持が図られるものとする」とあります。

「構造体」を、地震の後も補修しなくても良いようにするのが目標ということのようですが、具体的にはどのようにすれば良いのでしょうか?

普通に構造設計するときは、建築基準法に従って、構造計算し、安全を確認します。

Ⅱ類を目標とする場合は、建築基準法で求められるよりも高い安全性を確保しなければなりません。

そのためには、建築基準法で求められる耐震性能に割り増しをして構造計算します。

どのくらい割り増すのかというと、1.25倍です。 この割増しのことを重要度係数と呼びます。

ちなみに災害応急対策拠点となる官庁施設・病院のⅠ類の方が、重要度が高いので、重要度係数は1.5になります。

4.耐震安全性 「建築非構造部材」A類 B類

大学(避難所)に求められる【建築物の機能が維持できる】ための構造計画は、耐震安全性「建築非構造部材」の目標をA類とすることになります。避難所の指定がなければB類となります。

A類とB類のどちらも、「大地震動により、建築非構造部材の損傷、移動等が発生しないことを目標とし、人命の安全確保に加えて十分な機能確保が図られるもとのする」とあります。

「建築非構造部材」の損傷、移動等が発生しないことを目標としなくてはならないようです。

具体的には、どのようなことなのでしょうか?

「建築非構造部材」というのは、仕上げ材や建具、さらに家具や設備機器なども含めた、柱や梁などの構造部材以外のすべてを指します。

大地震に備えて、仕上げ材の天井材などを接合している部分が損傷しない措置を講ずること、家具や設備機器が移動しないように固定するなどの措置を講ずること。

「建築非構造部材」の損傷・移動等が発生しないこととは、そういったことを指しています。

余談ですが、学科の法規の時に出てきた「特定天井」を覚えていますでしょうか?

この「特定天井」というのは、過去の地震で、天井脱落による人的被害で死傷者がでたことにより、特定の空間規模の天井は脱落防止措置を講じるよう規定するため、法令に追加されました。

天井脱落による被害は、当時、テレビで取り上げられ、実際の被害の映像が何度も報道されました。

わたしは、よく覚えています。とても衝撃的でしたし、痛ましい出来事だと思います。

特定天井の規定は、地震時の建築非構造部材による人的被害を防止する措置のうちの一つです。

構造体の耐震性能と同じくらい、建築非構造部材の安全性を確保するというのは、非常に大事なことだな~と、わたしは思います。

あっ!もしかすると、大講義室などの大空間の要求室の天井の脱落防止措置について、記述で問われるかもしれませんよ~。

特定天井に該当しなくても、避難所としての機能維持の観点からは、脱落防止措置は有効ですからね。

参考資料→国土交通省「天井脱落対策」

5.耐震安全性 「建築設備」乙類

大学に求められる【建築物の機能が維持できる】ための構造計画は、耐震安全性「建築設備」の目標を乙類とすることになります。避難所かどうかは関係なく、大学は乙類になります。 乙類は、「大地震動後の人命の安全確保及び二次災害の防止が図られることを目標とする」とあります。 具体的には、どのようなことなのでしょうか? 大きく分けて2つあります。 一つは、「機能維持が必要となる設備が、地震の揺れで損傷しないように配慮する」です。 もう一つは、「ライフラインの途絶対策」になります。 「建築設備」といっても、いろいろありますよね。給排水、空調・機械、電気設備など、エレベーターなどの昇降機も建築設備です。これらの設備が、地震の揺れで損傷を受けて、人命を脅かすことや、2次災害を生じないような配慮が必要です。 また、「ライフライン」の確保も、非常に大事です。災害時に水や電気の供給が途絶えることは避けなければなりません。また、被災された方にとっては、情報通信機器や、トイレが使えないことは、とても深刻な問題です。そういった点にも対策が必要ですよね。 国土交通省の「防災拠点等となる建築物に係る機能継続ガイドライン検討委員会」というページがあります。このサイトにガイドラインや事例集があります。 「防災拠点等となる建築物の機能維持に係る事例集(新築版)」の31ページ以降を参考にされてみてください。とても分かりやすい資料ですよ。 最初の1ページ目から資料を読むときには、構造体のⅠ類Ⅱ類があること、非構造部材にA類B類の目標設定があることを念頭に置いて、読んでくださいね。 今年の課題のお題は「大学」ですので、不必要な性能までインプットしないように、ご注意ください!

6.まとめ

今年の課題発表で、試験元である国土交通省が、わざわざ 「大地震等の自然災害が発生した際に、建築物の機能が維持できる構造計画とする。」 という留意事項を付け加えた、真の意味、お分かりになるでしょうか? 個人的には、こんなニッチなところまで、突いてくるのか!と、驚きました。 ですが、一級建築士の免許を与えられるということは、いろんな責任を負う義務があるということでもあります。 試験ではありますが、もし、実際の実務で「大学」を設計するなら、今回のブログで解説した内容を把握しておくことが、建築士としての義務になります。 実際のお仕事をされている方は、身に染みてご存知だと思いますが、設計をする際には、ニーズに合わせたリサーチが必要になります。昨今は、いろんなことを調べなくてはならなくて、対応が大変ですね、、、。 試験元の国土交通省にしてみれば、一級建築士として、これから実務をしていくのなら、これくらいのリサーチできてもらなきゃ困るよ~。というのが、真意なのかな~と、わたしは思います。 いずれにしろ、知っていれば、解答できる内容ですので、記述の点数UPを狙って、合格をもぎ取ってください!!! それでは、また。次回はバリアフリーについてです。 良かったら、覗いてみてくださいね。 今回のブログの根拠となる資料は、国土交通省のサイトにあります。 興味のある方は、参照してみてください。