ごぶごぶ

廊下、階段、などなど。

バリアフリーの寸法、答えられますか?

あやふやだよ~って人は、

わたしと一緒に調べてみましょう~

学科の法規でも勉強しましたよね、バリアフリー法。

実は、バリアフリー法の基準を知っているだけでは、製図試験においては、足りません。

製図試験の課題文には、バリアフリー法について、明確に要求している文言があります。

課題文の要求は、「クライアントのニーズ」です。

製図試験では、バリアフリー法を遵守したうえで、さらにクライアントのニーズにも応えなくちゃいけません。

このブログでは、そのあたりのことを解説します。

また、改正や見直しなど、最近のバリアフリー法の動向を紹介します。

1.バリアフリー法

ごぶごぶ

そもそもバリアフリー法って、

どうだったけ?

基本を洗い出してみましょう~

バリアフリー法の、「特定建築物・特別特定建築物」、「建築物移動等円滑化基準・建築物移動等円滑化誘導基準」、どんな意味だったか、簡単におさらいをしたいと思います。

これ以降は、下のように省略して表記しますね。

・特定建築物 →特定

・特別特定建築物 →特別

・建築物移動等円滑化基準 →義務基準

・建築物移動等円滑化誘導基準 →誘導基準

さて、ざっくりと言ってしまえば、バリアフリー法は、指定する建築物は、バリアフリーにしてね~という法律です。

では、指定の建築物とは、どんなものがあるのでしょうか?

バリアフリー法上で規定しているのは、「特定建築物」と「特別特定建築物」の2つです。

この2つの違いは、利用者の違いになります。

特定 →多数の者が利用する施設

特別 →不特定多数の者が利用し、主として高齢者・障害者等が利用する施設

そのため、それぞれ以下のような用途の施設が該当します。

特定 →多数の者が利用する施設

→学校、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、、、等々

特別 →不特定多数の者が利用し、主として高齢者・障害者等が利用する施設

→小学校、中学校、特別支援学校、病院、診療所、劇場、観覧場、集会場、、、等々

利用者・施設の特性から考えると、

なんとな~く、高齢者や障害者が利用する、特別の方が、バリアフリーを重視すべきだと思いませんか?

話は変わりますが、バリアフリーを実現するためには、どんな設計をすれば良いのでしょうか?

車いす使用者には、スロープ、広いトイレ。視覚障害者には、点状ブロックを敷設。皆さんも、普段の生活で目にされている、普通のことですよね。

こういった内容のルールをまとめて、「建築物移動等円滑化基準(義務基準)」と呼びます。

ちょっと、ややこしいですが、この義務基準、特定は努力義務、特別は適合義務、になります。

特定は、利用者が「多数の者」というだけなので、あくまでも努力義務になっています。

特別は、利用者が「高齢者・障害者」になるので、バリアフリーは必須です。なので、義務基準に対して適合させる必要があります。

特定、特別、義務基準までは、説明しましたが、もう一つありましたよね?

「誘導基準」です。

これは、一体なんなんでしょうか?

誘導基準は「望ましい」基準です。

法的縛りは、ありません。「できたら、もっと、人にやさしくしてね~」と、いう基準です。

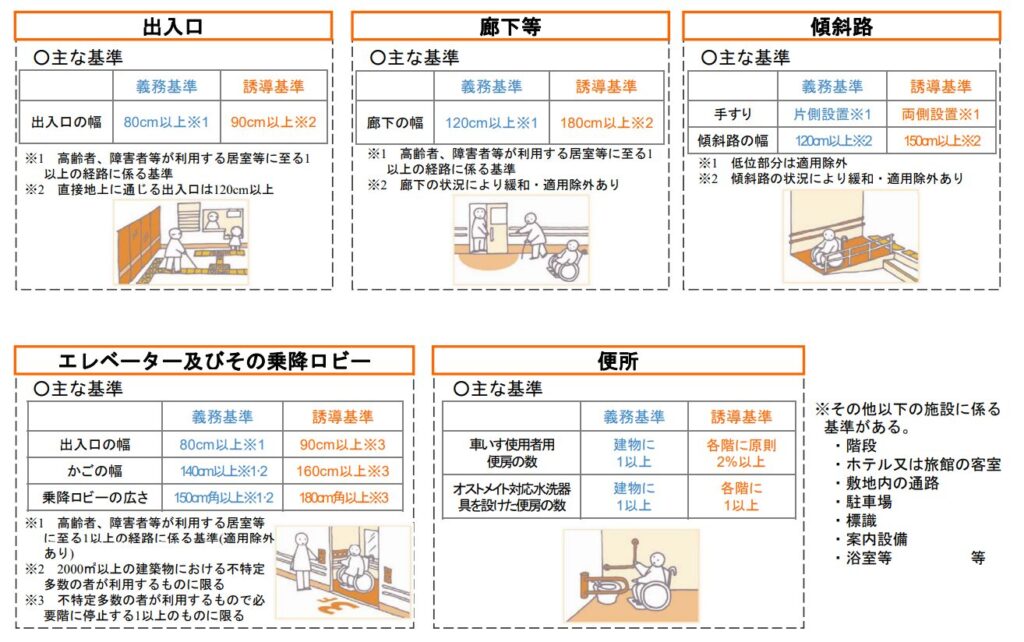

下図は、国土交通省が出している資料で、バリアフリー基準の一部が紹介されています。

例えば、廊下は、義務基準120cm以上、誘導基準180cm以上となっています。

そのほかの項目も、誘導基準の方が、よりいっそう、高齢者・障害者に寄り添った内容になっています。

「人にやさしい建築を目指す」感じですね。

ところで、今年の令和6年の製図試験のお題である「大学」は、どうなんでしょうか?

大学は、特定建築物に該当するので、以下のようになります。

大学 → 特定建築物 → 義務基準は努力 (できたら誘導基準が望ましい)

ということは、法令遵守の観点から考えると、バリアフリーに配慮しなくてもいい、と言うことになりますよね。なぜなら、違反建築物には該当しない、からです。

(設計者として、それでいいの? という問題は、別です。あくまでも合法になるか否かの話です)

2.製図試験のバリアフリー法

ごぶごぶ

えっ?バリアフリー法って、守らなくていいの?

でも減点にならない?

その通りです、減点になります!

でも法令違反してないのに、おかしいと思いませんか?

その辺を、探っていきましょう~

バリアフリー法では、地方自治体が、任意の用途の施設を、特別特定建築物に指定することを認めています。

実際に、「大学」を特別特定建築物に指定している自治体は、10行政以上あります。

ですので、実際の実務では、「大学」がバリアフリー法上では、特定になっていても、建設地の条例で特別に指定されていなかどうか、必ず確認すべきです。

これと同様なことが、製図試験にも、あてはまります。

課題文で、地方自治体と同じように、特定に該当する施設を、特別に指定している場合があります。

実際の実務では、必ず確認するように、本試験の時にも、課題文を必ず確認してみなくちゃいけませんよ~。

令和5年「図書館」

→「高齢者、障害者等~中略~法律」に規定する「建築物移動等円滑化基準」を満たすとともに、ユニバーサルデザインとすることが求められる。

令和4年「事務所ビル」

→「高齢者、障害者等~中略~法律」に規定する「建築物移動等円滑化基準」を満たすとともに、この建築物の利用者の多様性に配慮した計画とすることが求められる。

上図を見てください。これは、令和5年と令和4年の課題文からの抜粋です。

両方とも、「建築物移動等円滑化基準」を満たす、と明記されています。

「建築物移動等円滑化基準」とは、義務基準のことでしたよね?

この両方の施設は、特定なので、義務基準については努力になります。適合義務はありません。

ですが、課題文で「満たす」とありますので、適合義務が発生していることになります。

どういうことなのでしょうか?

地方自治体が、任意の用途の施設を条例で、特別に指定できるのと同じです。

試験元が、課題文の中で、「特別に指定しましたよ~」と、言っていると、解釈できます。

「特定から特別にチェンジしたから、バリアフリー法の義務基準を絶対守る必要があるよ~」

「守らないと、法令違反で、減点ね!」

と言っているようなものです。

ごぶごぶ

忘れちゃいけない、誘導基準。

製図試験では、誘導基準の扱いは、

どうなっているんでしょうか?

令和5年「図書館」

→「高齢者、障害者等~中略~法律」に規定する「建築物移動等円滑化基準」を満たすとともに、ユニバーサルデザインとすることが求められる。

令和4年「事務所ビル」

→「高齢者、障害者等~中略~法律」に規定する「建築物移動等円滑化基準」を満たすとともに、この建築物の利用者の多様性に配慮した計画とすることが求められる。

上図は、先ほどの図と一緒です。今度は、令和5年と令和4年の、それぞれの文末に注目して読んでみてください。

「ユニバーサルデザインとすることが求められる」

「この建築物の利用者の多様性に配慮した計画とすることが求められる」

と、あります。

「~が求められる」という、言い回しから、施設に求められるニーズであるということが伺いしれます。

クライアントのニーズと言ったほうが、近いかもしれませんね。

この文脈をどう捉えるかは、人によって意見が様々でるかもしれませんが、大体の人は、「あ~、誘導基準のことね」と捉えるんじゃないかな~と、わたしは思います。

バリアフリー法の文脈の中に入っているので、当然、そうなりますよね。

令和6年の製図試験のお題は「大学」です。

通常のバリアフリー法からみる「大学」は、以下になります。

⇒特定建築物+義務基準(努力)+誘導基準(なるべく)

ですが、本試験の課題文によっては、以下のように変わってしまいます。

⇒特別特定建築物+義務基準(適合)+誘導基準(クライアントのニーズ)

バリアフリー法の基本を理解したうえでないと、なかなか、課題文が何を言わんとしているか、それを察するのが難しいです。そのため、「バリアフリー法って、なんだったけ?」から、順を追って解説をしました。

後は、皆さん次第です。

廊下の幅の有効寸法は、どう設定するのか?

階段の各部寸法は、どう設定するのか?

それついては、義務基準は努力か適合かは、課題文の要求次第、誘導基準(クライアントのニーズ)を叶えてあげるかどうかは、皆さん次第です。(※実際、過去問の解答例は、必ずしも誘導基準を満たしていることにはなっていません。)

義務基準・誘導基準の各部位の寸法が知りたい方は、国土交通省のサイトに、「建築設計標準」がありますので(こちらからどうぞ)、サイトを覗いてください。

サイト内に、「移動等円滑化基準・誘導基準チェックリスト(word)」もあります。

ダウンロードして、自分の作図図面をチェックしてみる方が、もしかしたら効率的かもしれません。

このチェックリストは、義務基準と誘導基準、両方のリストが入っいますので間違わないように注意してください。チェックリストの①は義務基準、②が誘導基準になっています。作図図面をチェックするときには、①と②を分けてチェックしてくださいね。

2.バリアフリー法、最近の動向

皆さんは、普段の実務で、法改正の対応、どうされていますか?

法改正の対応って、大変ですよね~。

バリアフリー法も、令和4年に「建築設計標準」の改正が行われいます。

また、最近の動向としてバリアフリー法の見直しが行わているようです。

皆さんは、ご存じでしたか?

わたしは、知りませんでした。ははは。

大丈夫、知らなければ、調べればいいだけの話です!ファイト!

ごぶごぶ

バリアフリー法の改正と最近の動向を

確認しておきましょう~

どうやって調べるのか?

国土交通省が、とっても分かりやすい資料を用意してくれています。

まずは下のサイトを訪れみてくださいね。

特に「建築物移動等円滑化誘導基準の改正の抜粋」は、チェックしておくと、良いかな~と思います。大講義室や、小ホールなどに、車いす使用者のための席をどうすべきかについてのヒントがありますよ。

令和4年 改正

→建築物移動等円滑化誘導基準の改正の抜粋

見直し検討WG

→サイトラインの確保等に係る検討WG

3.まとめ

ニーズ調査シリーズ①~⑮まで、お付き合いいただき、ありがとうございました。

今回が、ニーズ調査の最終回となりました。

次は、いよいよ、基本設計に入ります。

。。。。と行きたいところですが、ごめんなさい。

もう、試験まで1週間しかないところまで、来てしまいました。

もっといろいろ、お伝えしたことがあるのですが、残念です。

そこでです。

残り1週間、その1週間で、これまでのニーズ調査を使ってプランを作ってみようと思います。

はたして、資格学校に通わずに、独学で、どこまでできるのか?

全く自信は、ありません!!

でも、建築士としての、己の実力を知る、よきチャレンジです。

当たるも八卦当たらぬも八卦、一か八かの勝負。

独学で、五分五分の勝負なら、上出来だと、わたしは思います。

(ちなみに、このブログの「ごぶごぶ」は、五分五分の意味です。)

それでは、みなさん、1週間後にまた。

許された時間の中で、自分にできることを地道に精一杯、頑張りましょう!!

よ~し、あと1週間、わたしもがんばる、えいっ、えいっ、おーー!