大学の要求室は、以下のようなものがあります。

教室(講義・演習・実験・実習・実技)

交流スペース

研究室

共同研究室

今回は、交流スペースの大きさを決めます

1.交流スペースとは

交流スペースとは、一体なんでしょうか?

大学設置基準では、敷地に空地を設けることとされています。やむを得ず、敷地に空地を設けることができない場合は、校舎内において、空地を設ける効果と同等以上となるような措置を講じることとされています。

ようするに、「空地」を敷地内か、校舎内のどちらかに設ける必要があるということです。一級建築士の製図試験の試験問題で、敷地内に設けよと出題されるかの、校舎内に設けよと出題されるのか、それについては予測ができません。もしかしたら、敷地内と校舎内の両方に設けるように出題される可能性だってあるやもしれません。

いずれにせよ、「空地」というのが、どういう意味で、何をさすのかを知っておかなくてはなりませんよね?

大学設置基準に明記されている「空地」についてのセンテンスを以下に取り出してみました。

(敷地内の場合)

・学生間の交流

・学生と教員等との間の交流

・休息その他に利用

(校舎内の場合)

・できる限り開放的

・多くの学生が余裕をもって交流できる

・多くの学生が余裕をもって休息その他に利用できる

・交流、休息その他に必要な設備が備えられている

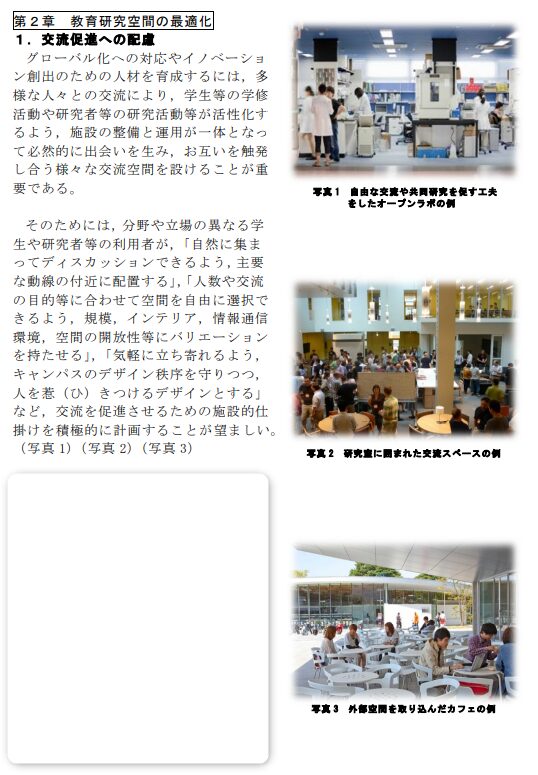

どうでしょう?イメージできたでしょうか? 文科省から「国立大学等施設設計指針」という指針が出されているます。そこから抜粋したのが、下記になります。こちらの方が、よりイメージしやすいかもしれません。

2.交流スペースの大きさは?

交流スペースの大きさについては、特にはっきりとした定義はありません。

「多くの学生が余裕をもって~」との一文はありますが、多くの学生とは何人くらいを指すのかは、よくわかりませんよね。

ですが、分からなくてもいいと、わたしは思います。というのも、本試験で与えられる他の要求室を配置していけば、自ずと空きスペースができるはずです。そして必然的に、「交流スペース」は「空きスペース」を使うしかなくなります。ですから、結局「交流スペースは、このくらいの大きさで」などと設定しても、あまり意味がなくなってしまいます。

平たく言えば、「交流スペース」は、臨機応変に対応するくらいのイメージを持っておいた方が、ちょうどいいということです。

3.プランニング時のボリューム感

交流スペースは、臨機応変の対応でと言いましたが、それでもボリューム感的に10㎡とかは、あまりに小さいすぎますよね。それなりのボリュームあるというイメージで、ふんわりと1コマくらいかな~くらいのイメージは持ちながら、プラニングの時に、「空きスペース」ができるように他の要求室を配置していけばよさそうな感じはします。

ところで、配置は、どこが良いのでしょうか?

上で紹介した文科省の「国立大学等施設設計指針」の抜粋の文言に、「分野や立場の異なる学生や研究者等の利用者が自然に集まってディスカッションできるよう、主要な動線の付近に配置する」とあります。

わたしだったら、3階に教授の研究室、大学院生の共同研究室、学生のゼミ室を建物の外周部に配置して、真ん中に「交流スペース」を置きます。

そして、大学設置基準には、できる限り開放的・交流、休息に必要な設備、とありますので、壁などを設けないオープンなスペースとして、テーブルや椅子などを書き込んで、できるなら吹き抜け空間や、天窓をつけてみたりするかな~と思います。

皆さんだったら、どうしますか?一度、プラニングされてみてはどうでしょう~。

ここまで、令和6年の一級建築士の製図試験のお題である「大学」に関連する法令や、基準、その他文科省の資料の内容を追いかけてきました。

次回は、もう一歩踏み込んで「国立大学等施設設計指針」の内容を、ご紹介したいと思います。良かったら、覗いてみてくださいね。

それでは、また。