プラニングで、まとまらない、手が止まってしまう、、、。

設計方針についての、とらえ方を誤解しているせいかもしれませんよ。

一緒に、設計方針について考えていきましょう~

文部科学省から、【国立大学等施設設計指針】・【国立大学等施設の設計に関する検討会報告書】という指針が出ています。

今回のブログは、この2つの資料をから「設計方針」を探っていきましょう~。

と、その前に、少しだけ、わたしの個人的な考え方というか、余談をお話しておきます。「ふ~ん」くらいな感じで眺めてくださいね。

建物に求められる社会的ニーズは、時代とともに変化します。ニーズというのは、解決すべき問題があるからこそ、それがニーズとなって表面化するわけです。ですからニーズの裏には、必ずなにかしらの問題が隠れています。ですが、時代は移り変わります、それとともに、いろんな要因が絡み合って、社会の問題も変化します。だからこそ、今この時代に必要とされているニーズを的確につかむ必要があると思います。

では、今この時代の解決すべき問題とは何でしょうか? 問題となっている、いろんな要因とな何でしょうか?

建築士は、ただ確認申請を通せばいいだけの代行屋ではありません。今この時代の問題を解決する一端として、今ある問題を解決すべきために、ニーズを具現化する設計を行うのが建築士の仕事ですよね?

よ~し、社会ニーズや解決すべき問題を探るぞ!といきたいところですが、残念なことに、世間情勢に疎い、わたしのような末端の建築士にとっては、そんな大それた問題を取り扱うのは荷が重すぎます。せいぜい、今日のお昼どこで食べる?問題を考える程度の日常生活送っているのに、いきなり社会ニーズと言われても、、ねぇ

ですが、大丈夫です!! 文科省の資料にちゃんと、書いてあります、ニーズや解決すべき問題点を、教えてくれています。あとはもう、それを図面に描くという、具現化する作業を行えばいいだけです。

せっかく文科省が親切に、このような資料を出してくれているのですから、使わない手はないと思いますよ~

1.設計方針とは

設計方針って、どんな意味なんでしょう?

改めて問われると、うまく説明できないのではないでしょうか?

設計方針とひと口に言っても、いろんな意味がありますが、わたしが考える「設計方針」を言わせてもらうならば

設計の軸になるもの、設計で物事を決断する時に基本となる考え

設計の軸や、考え方などの言葉で言い表すことが難しい抽象的なことを、「設計方針」と呼ぶのが、一番しっくりくるような気がします。

話は変わりますが、皆さんは、独学ですか?資格学校に通われていますか?今度の試験は何度目ですか?

わたしは、3度受けました。1度目は通信で、2度目は資格学校、3度目は独学しました。通信でも、資格学校でも、本試験の試験でも、何か正体の分からない違和感をずっと感じていました。これって設計なの?という風に。皆さんは、どうでしょうか?推測ですが、普段バリバリに設計業務をされている方ほど、ひどく違和感を感じているのではないのでしょうか?

恐らくですが、その正体は、「自分発信の設計方針ではない設計をする違和感」だと思います。

普段、設計のお仕事をされている方は、クライアントのニーズを受け、それを消化して、設計の軸や考え方をまとめながら、図面を作成されていると思います。設計の一番面白いところですよね。

ですが、製図試験においては、すでに「設計方針」が存在していて、それを問題の文書から読み込んで、すでに用意されている「設計方針」を具現化するプラニングをして、図面化する作業を強いられます。

そこに、自分が考える設計の軸や考え方は、皆無です。普段、すばらしい設計をされてる方ほど、やりにくいに違いありません。他人の「設計方針」でプラニングするのって、やりずらいですよね。苦痛さえ感じるかもしれません。

資格学校等で出される問題は、誰かの「設計方針」で作られています。資格学校では、誰かの「設計方針」を、読み込む訓練をしている。徹底的に、我を捨て、誰かの「設計方針」を読み込むことに、特化した訓練だと思います。それは、本試験の当日に、試験元が作る問題の「設計方針」を読み込む訓練という意味で言えば、必要な訓練です。

ですが、そもそもとして、試験元の「設計方針」を予習しておけば、良いのではないのでしょうか?いきなり本番で、試験元の「設計方針」に対峙するのではなく、どんな「設計方針」で来るのかを予習をしておくべきなのではないのかな~と、わたしは思います。

では、試験元の「設計方針」を、どのように予習しておけばいいのでしょうか?

簡単です、「社会ニーズと解決すべき問題」を把握しておきましょう!

社会ニーズの資料は、すでに、どんな人でも見れるところに用意してあります。それが、試験元の「設計方針」です。資料を読み込むことは、試験元の「設計方針」の予習をしていることと同じです。

「プラニングが、まとまらない、手が止まってしまう」という人に、お伝えしたくて、つい、長くなってしまいました。プラニングがまとまらないのは、「設計方針」を読み込めていないか、自分で設計方針を作ろうとしているせいだと思います。「設計方針」は、自分の中ではなく、文科省から出ている資料から見つけると、いいと思いますよ。

それでは、文科省の資料を見ていきましょう~。

2.試験元の「設計方針」を知る

建築物は、確認申請が下りないと建築することができません。さらに、大学という施設は、文科省の「大学設置基準」に従った設計を行い、文部科学大臣の認可を取らなければ、建築することができません。

大学を含め、学校施設は文科省の管轄です。文科省のサイトには、学校に関する資料が山のように掲載されています。その中から、「設計方針」となる資料をピックアップしました。

・国立大学等施設の設計に関する検討会報告書-大学機能を活性化する教育研究空間づくり-

文科省のサイトによると、現状の問題を検討して「国立大学等施設の設計に関する検討会報告書」を作成し、それを取りまとめたのが「国立大学等施設設計指針」ということだそうです。指針のもとになっているのが、報告書というわけですね。ですので、基本的には同じような内容になっています。

どちらも、とても有益にな情報が記載されているので、ぜひ、ぜひ、自身で一度、目を通してください!

どちらの資料も、3つの視点を重要視しています。ひとつずつ、見ていきましょう~

・教育研究空間の最適化

・施設水準の向上

・設計プロセスの改善

3.教育と研究にふさわしい空間

(報告書 P.6より)

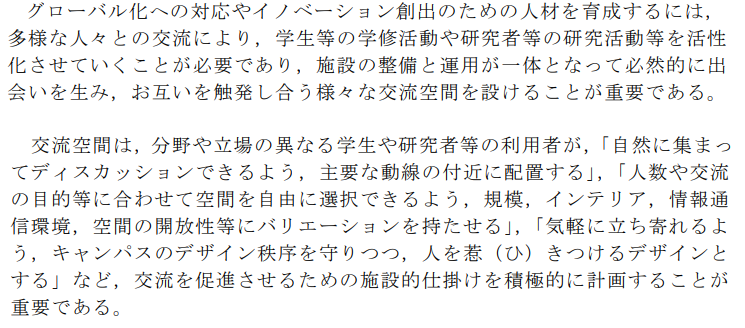

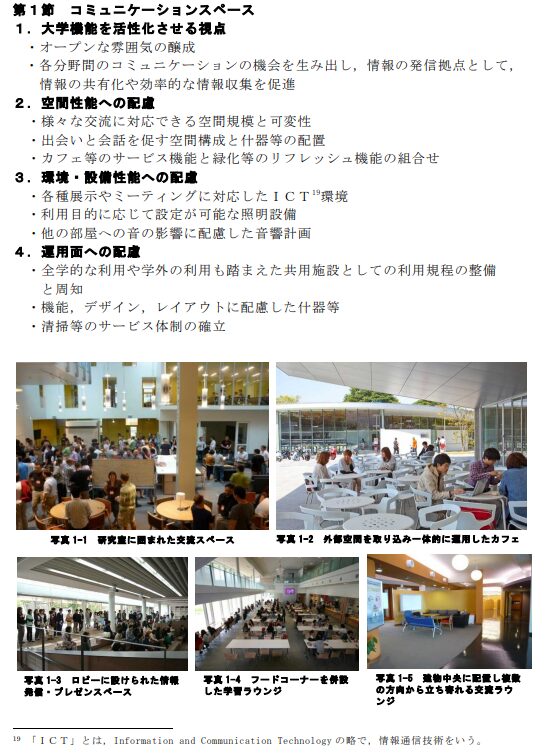

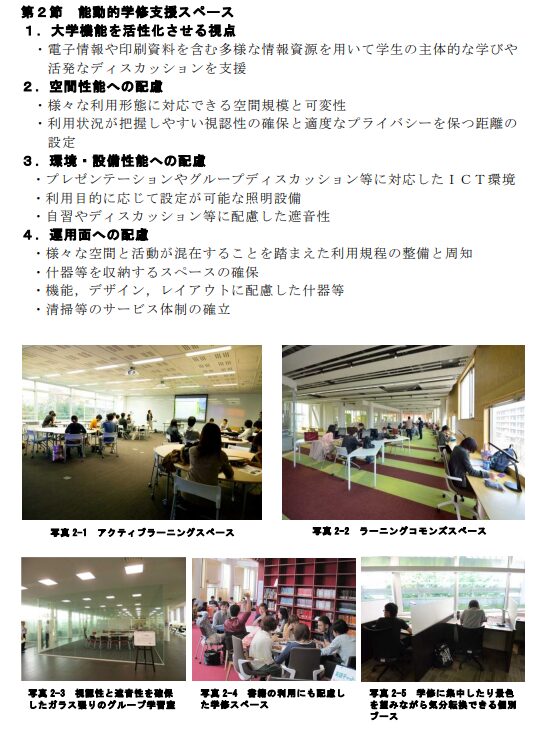

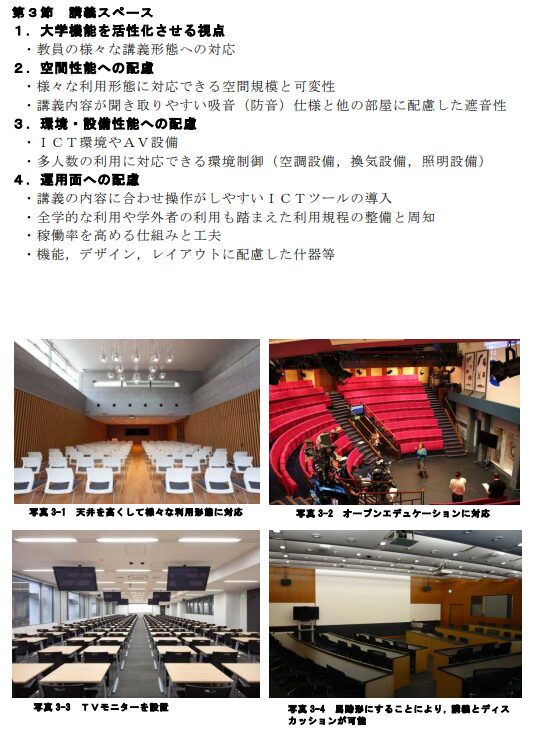

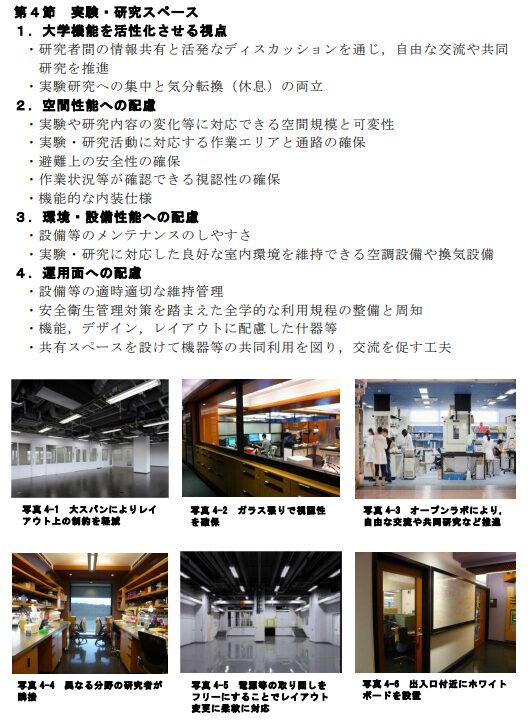

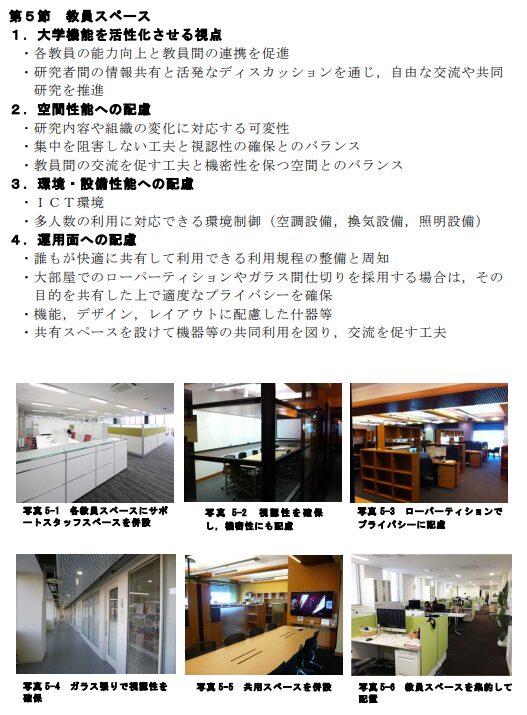

教育研究空間とは、講義室・実験室・研究室・教員室等の教育研究の中核となる空間だけでなく、福利厚生スペース・コミュニケーションスペース・事務室等のサポート空間、ホール・廊下・屋外環境等の共有空間を含めた空間をいう。

(報告書 P.6より)

教育研究空間の最適化とは、高い教養と専門的能力を培い、新たな知見を創造するにふさわしい空間となるようにすることである。そのためには、その空間に必要な施設性能を確保することはもとより、学内外の多様な利用者の交流を促すように工夫し、教育研究活動を快適かつ効果的に行える環境を整え、教育研究の進展に伴う教育研究内容等の変化に対して、柔軟に対応できるよう計画することが重要である。

まとめると、教育研究空間の最適化というのは、「試験で描く図面内の敷地・建物すべての空間を、教育と研究にふさわしい空間にせよ」というですね。

また、ふさわしい空間というのは、具体的には下の3つのことを指しています。

「ピン」ときた人もいますよね! 製図試験の記述に使える内容ではないですか?「~への配慮」とか、「快適性・利便性・可変性」とか、記述に使いやすい内容になっているので、隙間時間に何度も読んで覚えておくといいかもです。

①交流促進への配慮

②快適性・利便性への配慮

③可変性の確保

また、事例とともに留意事項の資料もあります。こちらも、とても参考になりますね!

続きは、次回のブログで。

それでは、また。